Alighieria en el periódico 'La Vanguardia': “La inteligencia artificial se ha acercado al humano en un 85%, pero ese 15% que queda intacto es lo que marca la diferencia”

Recompartimos la entrevista que nos hizo el periódico barcelonés a propósito de nuestra herramienta

Semanas atrás, el periódico La Vanguardia nos entrevistaba a propósito del lanzamiento de la herramienta. A continuación compartimos la entrevista con el medio, originalmente publicada aquí y firmada por Juan Carlos Saloz.

_____

Cuando pensamos en inteligencia artificial, no es difícil que nuestra imaginación vuele a un universo distópico repleto de robots súperinteligentes que nos roban el trabajo y las ideas. Sin embargo, y a pesar de lo que pueda parecer ante las grandilocuencias de las Big Tech, la realidad de la IA suele llevarnos por derroteros bastante más mundanos. Desde sistemas que monitorizan vacas con smartwatches hasta , esta tecnología está encontrando su sitio en tareas sorprendentemente más cotidianas y, en realidad, más prácticas.

Los apocalípticos que vaticinaban el fin del mundo tal y como lo conocemos con la irrupción de la IA empiezan a relajarse ante la tozuda evidencia de lo cotidiano. Pero si hubo un ámbito donde el pánico inicial alcanzó cotas especialmente altas con la llegada de los primeros modelos de lenguaje, ese fue, sin duda, el de la literatura.

Es lógico: lo primero que supo hacer la IA es escribir, y de hecho no fueron pocos los medios y agencias que sustituyeron a sus escribas por modelos como ChatGPT. Sin embargo, ahora que hemos pasado por ese gran agujero en el que parecía que todo se iba a acabar, hemos visto que se siguen publicando y leyendo libros. Estamos, por tanto, en el momento en el que la inteligencia artificial puede decir algo útil en el sector. Pero, ¿existe una forma de revolucionar esta industria sin caer en el riesgo de la tan temida sustitución? La respuesta parece ser un sí rotundo, y la tiene Antonio J. Rodríguez.

Después de escribir libros como Candidato (Random House, 2019), La nueva masculinidad de siempre (Anagrama, 2020) y El dios celoso (Debate, 2024); haber sido editor jefe y director editorial de PlayGround Media en su etapa más influyente; y cofundar la agencia de marketing editorial rrefugio, el periodista y emprendedor da ahora un paso más en su carrera mezclando literatura y tecnología. Su nuevo proyecto se llama Alighieria, y es el primer asistente editorial impulsado con inteligencia artificial. Hablamos con él para que nos cuente de qué se trata y cómo puede ahorrar largas horas de trabajo a editores y correctores.

¿Qué es Alighieria?

Es un software de procesos editoriales. A finales del año pasado, me obsesioné con la IA generativa y busqué cómo podía coger esta ola para integrarla en industrias que conozco de primera mano: medios de comunicación, agencias o editoriales. Pero pronto me di cuenta, al hablar con editores, que lo más interesante de la IA no era tanto el contenido que podía generar como sus procesos de automatización. Y nos pusimos a ello.

¿Cómo funciona exactamente?

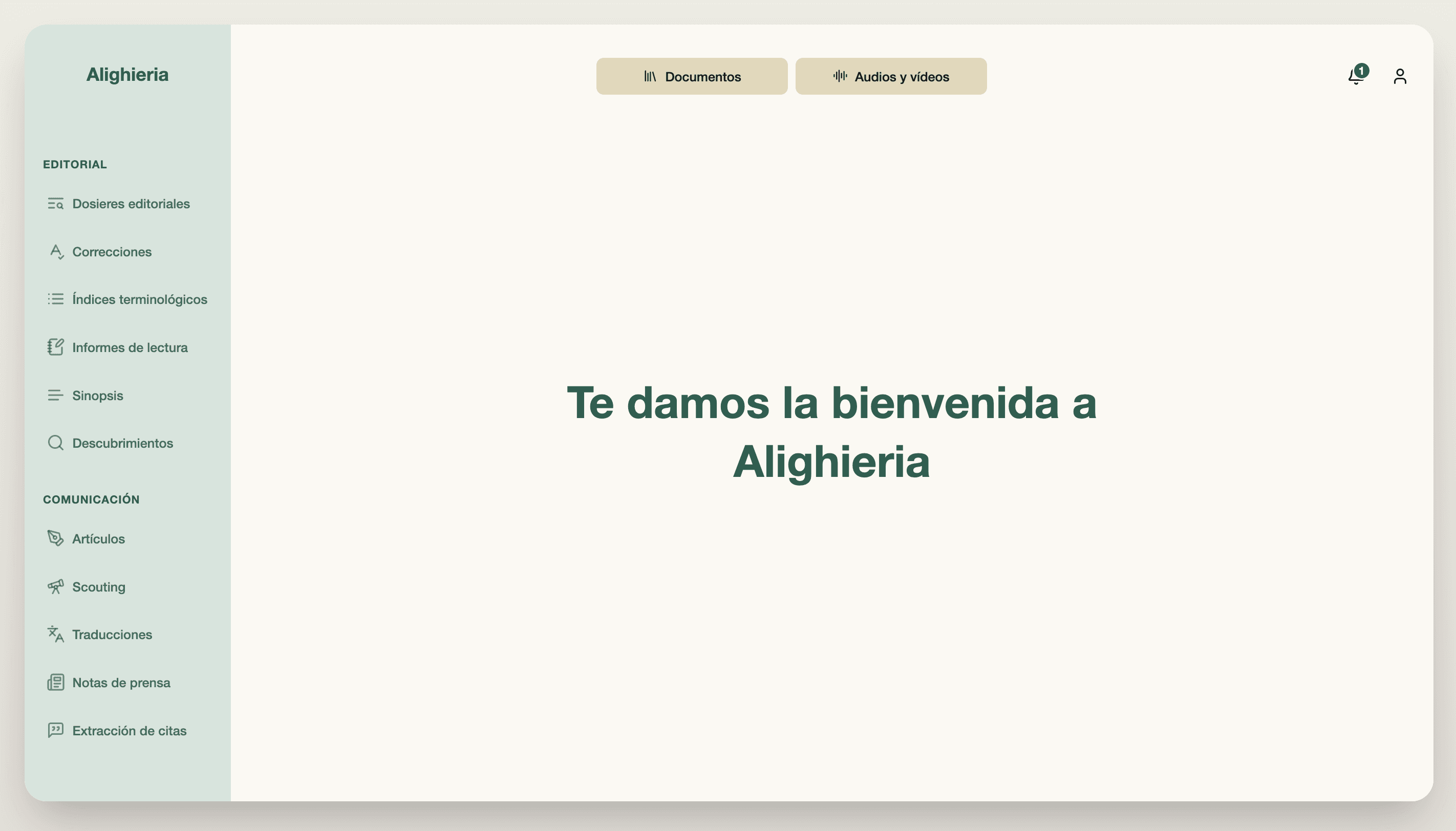

Su interfaz se divide en dos áreas clave: una biblioteca de usuario (donde se pueden subir textos, audios o vídeos) y un conjunto de funciones automatizadas que abordan tareas fundamentales del mundo editorial; desde generar sinopsis o informes de lectura hasta detectar errores o inconsistencias narrativas.

¿En qué se diferencia de ChatGPT u otros modelos de lenguaje directos?

Sinceramente, esto que estamos haciendo ahora no lo está haciendo nadie. Alighieria es una herramienta hecha para trabajar con grandes cantidades de texto. Después de hablar con muchas editoriales, vimos que había una falta en este sentido, así que la desarrollamos —y nos divertimos mucho haciéndola—. No solo funciona a nivel ortotipográfico. Te pongo un ejemplo rápido de lo que puede hacer. En la página setecientos y pico de una novela, los personajes hacen algo que no es históricamente coherente: están en la Barcelona del siglo XIV, y esa costumbre no aparece hasta el siglo XVI. Pues el sistema te lo marca con una alerta y te clasifica la gravedad del problema como baja o moderada.

Es decir, te marca incoherencias... y ya decides tú qué hacer con ellas.

Claro, este es un punto interesante de la herramienta, porque lo que queremos es que sea de ayuda al editor o al profesional, no que lo sustituya. Las correcciones, de hecho… quedan al criterio del editor o del autor. Porque en todo escrito hay errores graves, evidentes, pero la mayoría son sutiles. Una de sus funciones permite es que sirve para detectar contradicciones dentro del propio texto. Cosas que un personaje hace en la página 20, que luego se contradicen en la 200, y después otra vez en la 552. Yo lo he probado con novelas mías y me han salido inconsistencias que no había visto, incluso después de muchas correcciones.

¿Por ejemplo?

En Candidato, la última novela que publiqué, hay una parte en la que se describe un supermercado europeo, donde el personaje compra una botella de whisky de alto standing, como símbolo de lujo. 120 páginas después, ese mismo personaje menciona que compra la misma marca por Amazon. Ahí la máquina te señala una contradicción: ¿es un artículo de lujo o no? Y te marca la gravedad como “débil”. O sea, no es un fallo grave, pero existe. Yo como autor no me había dado cuenta. Pero cuando lo ves, dices: “hostias, es verdad”. Aquí lo estoy usando con una connotación aspiracional, y allí como si fuera algo cotidiano. Entonces, hay una inconsistencia. Todo ese tipo de cosas —de cualquier nivel o categoría— es lo que se puede revisar.

Supongo que sigue las normas de la RAE. Pero, si por ejemplo, la novela estuviera escrita con lenguaje inclusivo o con expresiones muy propias del autor que pueden no ser del todo correctas, ¿sería capaz de detectarlo?

La herramienta hace una lectura contextual. Si entiende que hay una intención clara por parte del autor al usar ese lenguaje, lo deja tal cual, porque detecta que está en concordancia con el estilo general del texto. Puede señalarlo —en plan “esto no se ajusta a las normas ortográficas convencionales”—, pero también identifica que hay una intencionalidad y que puede responder a una elección política o expresiva. En ese sentido, siempre recomendamos revisarlo, claro. Pero ahí la máquina no actúa de forma automática, sino que lo contextualiza.

Este nivel de detalle no es habitual. Normalmente, los modelos de lenguaje se quedan en la superficie.

Es la idea. Y hay más funciones en desarrollo. Una herramienta en la que estamos trabajando es el cotejo de traducciones. Nos dimos cuenta de que algunos fallos que detectábamos tenían que ver con algo bastante normal: cuando estás traduciendo, puedes cometer errores de interpretación. Eso da lugar a ambigüedades semánticas —cosas que no están claras— que no son errores de estilo, ni ortotipográficos, sino de sentido. Esto vuelve a ser una función pensada para trabajar con grandes volúmenes de texto. Tienes, por ejemplo, un original de 50.000 palabras y una traducción de otras 50.000. Entonces, lo que hace es comparar párrafo a párrafo, para comprobar que el sentido, el significado y la semántica se mantienen.

¿Quién está detrás de Alighieria?

Empecé a finales del año pasado, un poco por mis propios problemas en los medios. Pero me di cuenta de que, para hacerlo bien, necesitaba equipo técnico. Ahí es cuando conocí a mis dos socios, que son la parte más “técnica” del proceso. Lo interesante es que, además, tienen formación humanística, lo que hizo que la conversación fuese muy fácil. Durante un tiempo estuve hablando con muchos perfiles técnicos, y pasa mucho que los de ciencias hablan con los de ciencias, los de letras con los de letras… y no se entienden. Pero con mis dos socios nos entendemos superbién, porque ellos también hablan este lenguaje mixto. Yo me ocupo más de detectar oportunidades, de las ventas, la comunicación y la filosofía del proyecto.

De que haya relato, vaya.

Exacto. Para mí montar una empresa se parece mucho a escribir un libro. Tienes que construir un relato coherente. Y un libro, como una empresa, solo tiene sentido si sintoniza con el espíritu del presente. Si responde al momento que estás viviendo. Igual que escribir hoy como Kafka no tiene sentido —porque ya existe Kafka—, hacer una empresa nueva que repita una actividad de hace 50 años tampoco tiene mucho sentido. Siempre puede haber oportunidades, claro, pero la gracia está en aprovechar la ventana histórica que se abre... y hacerlo bien. Y más aún en tecnología, donde el margen de trabajo es pequeño y el cambio es muy rápido.

¿Cómo está siendo la recepción de Alighieria?

Empezamos a comercializarlo el mes pasado y ahora mismo tenemos un campamento base de diez clientes. Pero el crecimiento está siendo muy rápido, porque el primer mes fue básicamente hacer pedagogía y más pedagogía… pruebas de la herramienta, perseguir a la gente, hacer demos, etc. Pero la gran dificultad está en el principio. En el primer cliente. Luego escalar, si ya has encontrado bien el problema, es más directo. Estamos aún en fases muy iniciales, pero ya comienza a funcionar. Porque claro, si tú publicas 10 libros al mes, y cada uno de esos libros implica cuatro horas extra no remuneradas, pues si te las ahorras… ¿cómo vas a decir que no? Y hay algo más: la alternativa a usar esta herramienta muchas veces es que el libro salga mal. Y eso es la pesadilla de cualquier editor.

¿Os estáis encontrando con mucho miedo a la sustitución? ¿Cómo ves la evolución del temor visceral que surgió hacia la IA?

Siempre aparece esa resistencia de: “¿la IA me va a quitar el trabajo?”. Pero la cuestión es: tú ya estás sobretrabajando. Para que un libro salga perfecto, muchas veces los editores hacen seis, siete, ocho, incluso nueve lecturas. Y muchas de esas lecturas las hacen fuera del horario laboral, en ratos sueltos o directamente en fines de semana. Además, esa parte ni siquiera es la piedra fundacional del trabajo de un editor. Para mí, lo esencial en la figura del editor —y también del autor— es pensar puntos de vista, construir arcos narrativos, proponer referencias… No pasas a la historia de la edición por corregir comas y tildes.

¿Y no puede la IA también sustituirnos en ese sentido? ¿No puede acabar acaparando el resto del trabajo del autor o el editor?

La IA no deja de ser un teclado predictivo gigante. Funciona por probabilidades. Y con esas probabilidades puedes hacer muchas cosas. Pero la creatividad genuina, la que realmente nos toca, suele surgir del extrañamiento. El grueso de las películas que nos conmueven, de las novelas que nos emocionan, lo hace porque nos provoca esa sensación de: “¿qué ha pasado por la cabeza de esta persona para llegar hasta aquí?”. Esa capacidad de extrañar, de sorprender, es lo contrario del pensamiento probabilístico. Y por eso digo que esa zona sigue siendo exclusivamente humana. Porque el tipo de tecnología actual va justo en dirección opuesta.

Es decir, la IA sigue un proceso contrario al artístico.

La IA no busca extrañar. Juega a lo más probable. Y ahí está, para mí, la diferencia principal entre lo humano y lo artificial. Es una cuestión de flujo: la IA busca la continuidad, la fluidez, la predicción. Y la literatura —la que importa— rompe eso. Es muy raro —aunque tengo ganas de explorar más esto— que un texto generado por IA me emocione. A mí me emocionan otras cosas. Pero, claro, no tiene alma.

Imagino que es algo aplicable a todos los ámbitos.

Se habla mucho de que ahora puedes generar canciones que suenan exactamente como el top 50 de Spotify. Y sí… pero no son el top 50 de Spotify. Yo puedo escuchar algo que suena igual que Glenn Gould, incluso programar un prompt para que simule a Glenn Gould. Pero siempre será una copia. Y en literatura pasa lo mismo. Puedes programar algo para que suene a tal autor. Pero el que marcó el estilo fue ese autor, no la máquina. Además, la IA se ha acercado al humano en un 85%, pero ese 15% que queda intacto es lo que marca la diferencia.

¿Y no puede marcar una IA un nuevo estilo que nos embauque?

No lo creo. En literatura existe un concepto llamado “estilemas”, que son los rasgos muy personales de un autor. Muchas veces nos gustan las novelas de un autor precisamente porque repite cosas. Y tú puedes decir: “Si una IA puede incorporar todos esos rasgos y darme un libro que suena a ese autor que me gusta, pues a lo mejor me lo leo”. Pero eso, en realidad, es lo que siempre se ha llamado fanfiction: un producto derivado que rinde homenaje a una obra original. Y eso no es nuevo. De hecho, hay grandes autores o autoras cuyos libros leemos con la sensación de que son una fotocopia del anterior. Pero te gusta y lo vuelves a leer una y otra vez.

¿No te gustaría probar la IA, también, en tu propio proceso de escritura?

Sí pero no. Y aquí habla el Antonio autor, no el del software: cuando me pongo a escribir un artículo, un ensayo, o una novela de ficción, normalmente parto de una emoción o de una conclusión propia. He visto algo, o me he imaginado algo, o he pensado algo que me ha tocado. Que me ha generado cierta energía. Y entonces necesito devolver esa energía, esa idea, ese pensamiento al mundo. ¿Lo puedo mejorar con ayuda de la IA? Sí. Pero todo ocurre dentro de mí. No me pondría a escribir una novela —con la que voy a comprometerme una media de unos tres años— partiendo de una idea que me haya dado la máquina. Puede ser útil, pero no lo es todo.